北国街道や北国脇往還、それに琵琶湖一周オークで米原は何度も通過しましたが、米原散策を目的として歩くのは初めて。

素晴らしいウオークになりました。

本日のウオーキング歩数、31,224歩。(うちエクササイズウオーク21,600歩)、消費カロリー1,069kcal。

2009年9月22日(火)

京都駅着。

近江塩津行きの新快速に乗ります。

瀬田川通過。

頑張れ!漕艇部。

目的地の米原へ到着。

特急「しらさぎ」が停まっていました。

まずは、「SLの動輪を祀っている」とされる「大神宮」を目指します。

米原駅東口から山の手へ。

どうやら城跡があるようです。

でもこの時期、蚊や蜂が嫌なので山には入りません。

入るとしたら冬季かな。

事前調査は全くせずに、朝日新聞の記事だけを頼りに「大神宮」を探します。

探しますが・・・・・・・・・。

ないです。

この辺りにある神社は、この湯谷神社くらい。

外に出ていたり歩いていた地元の人にも尋ねたんですが、誰も知らないようです。一人だけ写真を見て「どこかにあったように思う。でもどこだったか思い出せません。」って。

今日の探索資料は朝日新聞の記事で、記事には「林の中にひっそりと立つ」と書いてありました。(正しくは「ひっそりと建つ」でしょうね。)

でも林も見当たらないし、少しだけ山の中にも入ってみましたがやはり大神宮は見当たりません。

大神宮探索を一時中断して昼食を摂ることにします。

昼食に駅方面に向かう途中で、少しだけ寄り道。

小学校の木造校舎跡がありました。

ここは以前にも来た記憶があります。

今は学校ではなく公民館的に使われている模様。

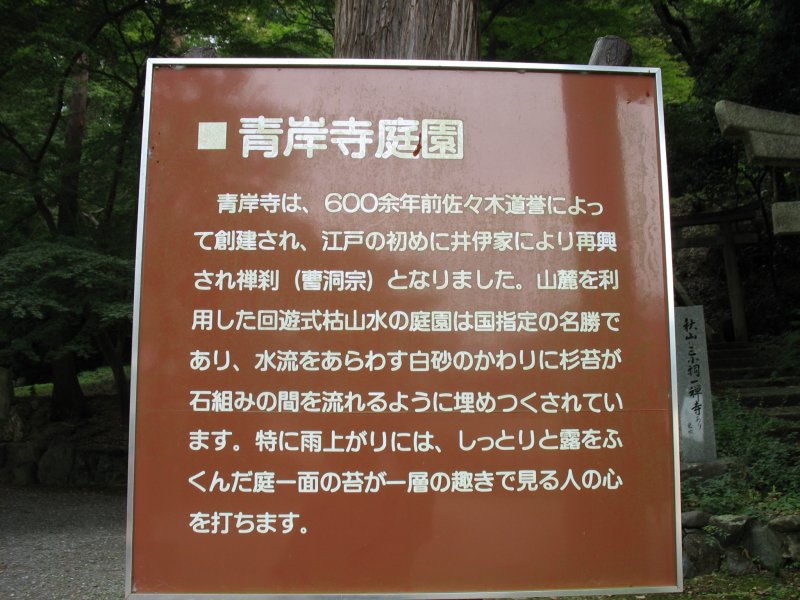

庭園で名の知られた青岸寺へ。

青岸寺境内へ向かいます。

青岸寺庭園の拝観は有料。

私は妻と行動を共にしていない時には、原則として有料ゾーンには入りません。

仕事で、あるいは家事で忙しい妻をおいて行動しているので。

無料ゾーンの植生を眺めます。

大きな瓦がありました。

青岸寺をあとにしてJR米原駅へ。

駅構内の東海道本線120周年記念パネル展。

東海道本線が開通してからもう120年も経つんですね。

自宅から持参したおにぎりと、そして駅前のスーパーの飲食コーナーでラーメンをおいしくいただきました。

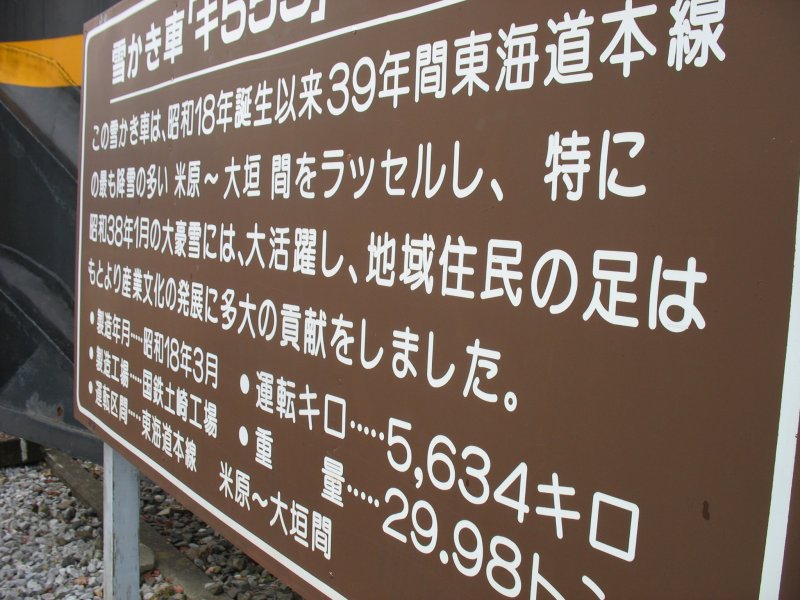

大神宮探索は後回しにして、米原公民館にある「雪かき車 キ555」を見に来ました。

普段は閉じておいて、雪かきをする時にこうして装置を出していたんでしょうね。

列車左側の鉄製の部品の先(列車の右側)にも1直線に鉄製の部品が伸びています。

いわば、列車の先に巨大な鉄の壁を斜めに取り付けたといったところでしょうか。

何だか鉄人28号のような風貌のキ555。

アナログの魅力である重力感溢れる車体。

ライトへの着雪を防ぐための長いライトカバー。

雪かき車「キ555」の説明。

駅近くで野ざらしになっていたこの雪かき車は、市民の保存を求める署名運動が尻が重い行政を動かしこの地での保存が実現しました。

車体後部の車輪。

とっても重そうな鉄の板。

この出っ張りによって、かいた雪が上に上がり より遠くに落とせるようになっていたんでしょうね。

雪かき車をあとにしてJR米原駅の貨物ヤード跡に建つ鉄道総合技術研究所の風洞技術センターへ。

ここには高速鉄道の騒音や空気抵抗のメカニズムなどを調べる世界最高水準の風洞実験施設があります。

JR東海の300Xの先頭車両。

300Xは、騒音や振動を抑えた新幹線の高速化を目指して、95年に米原〜京都間で試験運転が始まりました。

その試験結果により、低騒音のパンタグラフや揺れを抑える油圧装置が開発され、その技術は新幹線700系に生かされています。

JR東日本のSTAR21。

ここには新幹線の技術開発に貢献したJR3社の高速試験車両が保存されているのです。

米原市のイべントなどに合わせてここは公開されていますが、今日は公開日ではありません。

外側から眺めます。

JR西日本のWIN350。

風洞技術センターをあとにして、再び山の手へ向かい大神宮の探索へ向かいます。

探しても探してもやはり分かりません。

さほど広くない場所なので探索する範囲は限られているのですが・・・・・。

数時間探しまわって、地元の人からやっと正確な情報を得ることができました。

何と!湯谷神社の末社として湯谷神社の境内にあるということでした。

探しても分からないはず。

「林の中にひっそりと立つ」という朝日新聞の記事は完全な誤りでした。

まずは湯谷神社へお参り。

湯谷神社の本殿横。

大神宮がありました!

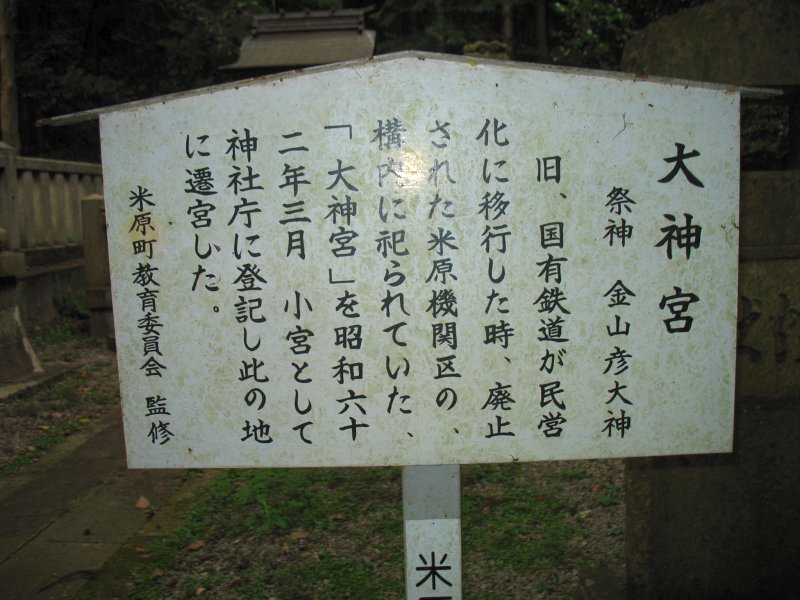

大神宮の説明。

SLの機関士達は、運行の無事や安全を願って帽子を取り祠に頭を下げていました。

合理化で旧国鉄・米原機関区は86年に廃止されました。

翌年、鉄道員達は資金を出し合って大神宮をこの地に移転したのです。

SLの動輪が祀ってあるとされる大神宮にお参り。

移転資金を出した元鉄道員の一人は「米原機関区の伝統の証を残しておきたかった。」と話したそうです。

大神宮をあとに。

少し離れていますが、中山道の番場宿を目指します。

道を尋ねた人が「え?!あそこまで歩いていくの。」って驚いていました。

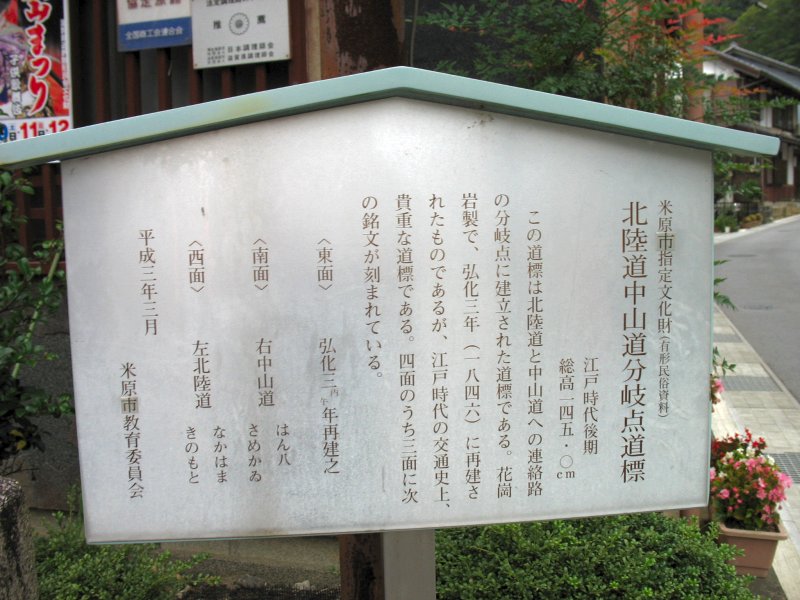

北陸道中山道分岐点道標。

何度も見たことがある石碑です。

道標の説明。

深坂峠へ。

この道は、北国街道ウオーク、琵琶湖一周ウオーク等で何度か通っています。

などと偉そうに書いていますが、そのことはここに来てみて初めて気がついたんですが。^_^;

マンジュシャゲの花が盛りを迎えていました。

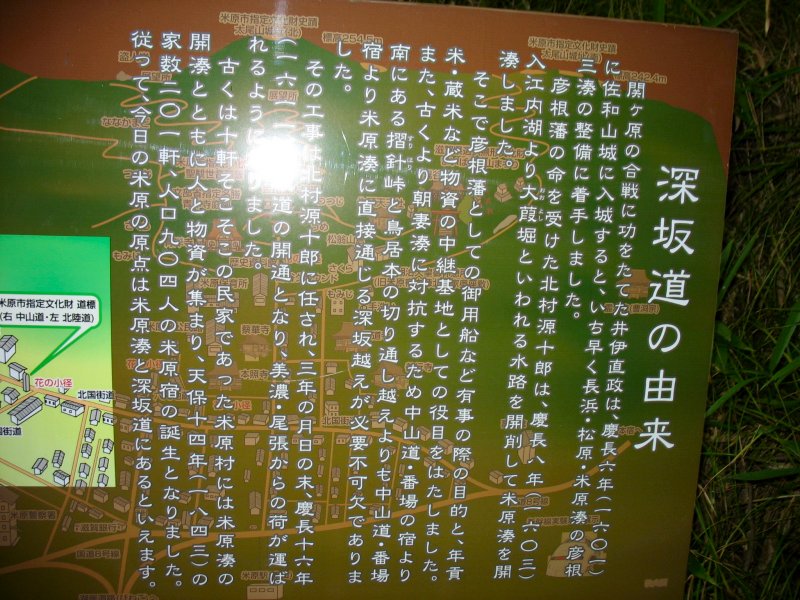

深坂峠の由来。

この道も何度も通りました。

そのうちの一度は道を間違ったが故です。(>_<)

米原高校の前を通り速歩。

結構な距離を歩いて番場宿に到着。

番場宿の脇本陣跡。

問屋場跡。

本陣跡。

他にも多くの石碑が建っています。

でもここ番場宿は規模が小さく、本陣も脇本陣もひとつしかありませんでした。

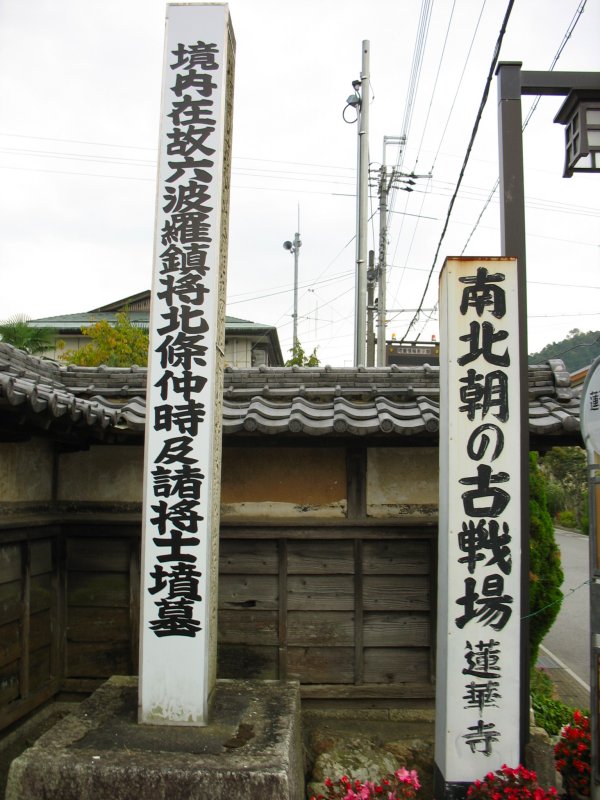

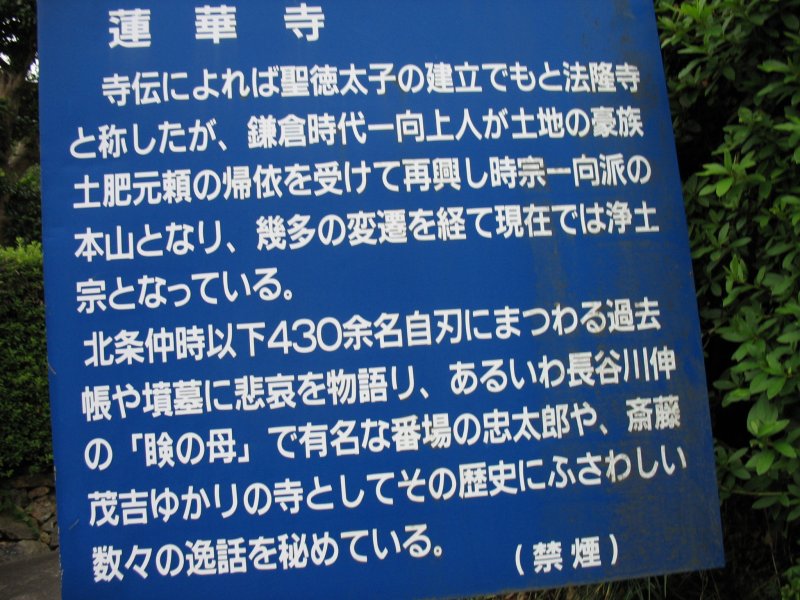

蓮華寺へ。

蓮華寺へ行くには名神高速の高架下を通るようです。

高架したの道脇。

殺風景さを減らすためでしょうか、いくつもの石がおいてありました。

蓮華寺境内へ。

いきなり「血の川」の説明が目に飛び込んできました。

この地で430名あまりが自刃とは・・・・・。

血の川の跡。

蓮華寺の説明。

本堂へお参り。

忠太郎地蔵尊へ。

「親をたずぬる子には親を 子をたずぬる親には子を めぐり合わせ給え」とは素晴らしい言葉。

番場の忠太郎ゆかりの忠太郎地蔵尊がいっぺんに好きになりました。

忠太郎地蔵尊。

ズーム。

眺めていると、こちらまで楽しくなってくる石像。

かなり歩いた感覚だったんですが、米原駅までたった3.1kmしかないとは。

さて米原駅へ戻ろうっと。

路傍に咲く野生のコスモスの花。

とってもきれい。

丸型ポスト発見。

汗だくになった体でJRの電車に乗りました。

帰路では眠りこんだんですが、冷房がよく効いていたので目覚めると寒気がしました。

京都駅に到着。

鉄道ゆかりの地をめぐったのですから、少しだけ京都駅で特急列車ウオッチをすることに。

特急サンダーバードが発車していきます。

特急「まいづる」。

関空特急「はるか」。

「スーパーはくと」。

ディーゼル車です。

特急「ひだ」。

特急ウオッチ終了。

帰ろうっと。

米原には何度も訪れていましたが、米原の街そのものを探索するのは初めて。

1889年にできた米原駅は、東海道線と北陸線とが交わりSLが頻繁に出入りしていました。

最盛期には「slの煙でスズメまで黒い」と言われたほど。

今でも新幹線と在来線の合計で1日に2万人以上が利用する駅ですが、滞在人口は少なく街に昔の活気はありません。

でも「鉄道の町の思い出をこの地に刻みたい。」と雪かき車キ555の保存のため市民が署名活動をするなど、米原の人々の鉄道への熱い思いは今も昔も変わっていません。

ホームに戻る